"反漏斗"革命:互联网运营正在经历的逆向思维转型

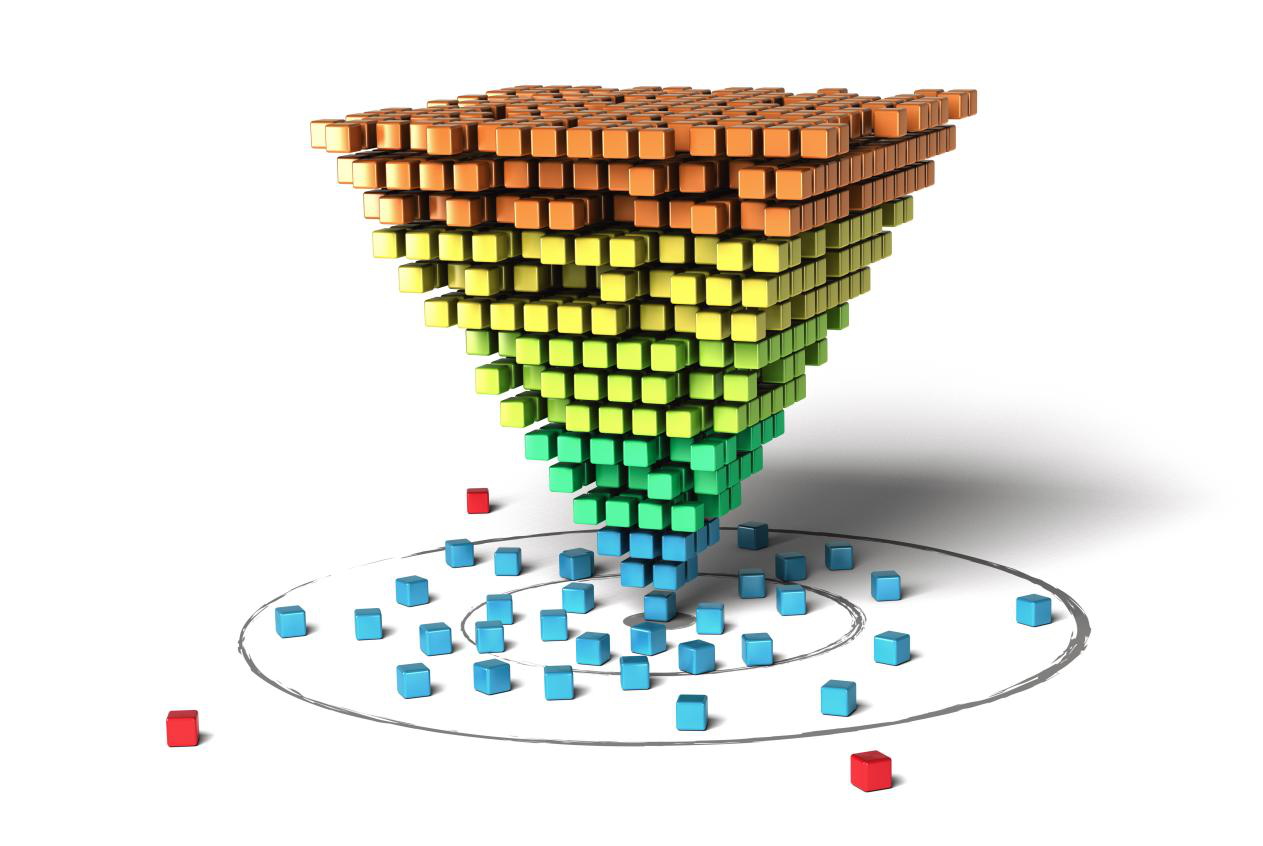

在传统互联网运营理论中,"漏斗模型"长期占据统治地位——从广泛触达、产生兴趣、建立信任到最终转化,用户沿着预设路径被层层筛选。然而,随着数字生态的碎片化和用户行为的多元化,这套工业时代的线性思维正面临前所未有的挑战。

本文将揭示一种正在兴起的"反漏斗"运营思维,探讨如何通过逆向重构用户旅程来创造新的增长可能。

一、漏斗模型的黄昏:当用户不再按套路出牌

某国际咨询公司2023年的研究显示,现代消费者的购买决策路径平均包含5.2个不同触点,跨越3.4个不同平台。一位90后消费者可能在小红书种草、在知乎求证、在抖音比价、最终在微信小程序下单——这种"跳房子式"的用户行为彻底打破了传统漏斗的线性假设。

更关键的是,算法推荐带来的"信息茧房"效应使用户注意力极度分散。某美妆品牌的跟踪数据显示,其目标用户平均每天接触17.3个同类品牌信息,品牌忠诚度降至历史低点。

在这种环境下,试图通过标准路径"引导"用户变得越来越困难。

二、"反漏斗"思维的本质:从路径依赖到触点重组

"反漏斗"运营的核心在于三个逆向思维转变:

终点思维:从"如何把用户引向终点"变为"如何让每个触点都成为可能的终点"。某家居品牌发现,其直播间的观众有23%会直接询问客服下单,跳过了中间所有环节。

触点自治:每个用户接触点都应具备独立完成转化的能力。某知识付费产品在音频平台每期节目末尾设置语音下单指令,实现了"听到即购买"的无缝转化。

逆向培育:允许用户先体验核心价值再建立认知。某SaaS工具提供"先试用后注册"的逆向流程,注册转化率提升了58%。

三、实践框架:构建"蒲公英式"的触点网络

1.触点颗粒化:解构传统用户旅程

将原有的线性路径打散为独立的触点单元。某汽车品牌把试驾体验拆分为15个微触点,从预约到回访每个环节都可独立优化并产生转化。

2.价值前置:在每个触点埋设"钩子"

在用户可能接触的任何环节提前植入转化机会。某阅读APP在社交媒体分享的片段中直接嵌入购买链接,实现"看到即得到"。

3.路径逆向化:允许从任何节点进入核心体验

某健身APP允许用户先参加线下活动再下载应用,通过"先社交后工具"的逆向路径获取高质量用户。

"反漏斗"思维不是对传统方法的简单否定,而是在更高维度上的重构。如同量子物理颠覆经典力学,这种运营范式的转变要求我们同时接受确定性和随机性,在看似混沌的用户行为中发现新的规律。

未来的运营高手,将是那些能够将每个碎片化触点转化为独立机会,又能将其编织成价值网络的"数字织工"。在这个用户主导的时代,唯有放弃控制幻觉,学会与不确定性共舞,才能真正赢得用户的青睐。